Die Aufarbeitung der Geschichte der Anstalt Wuhlgarten

Das Projekt »Die Geschichte der Anstalt Wuhlgarten 1933 bis 1945«

Träger des Projekts ist der Wuhlgarten – Hilfsverein für psychisch Kranke e.V.

Führender Kooperationspartner war von Anfang an das Vivantes Klinikum Hellersdorf (als Einrichtung des Vivantes-Netzwerk für Gesundheit GmbH in Berlin). Gefördert wird das Projekt durch die Stiftung Klassenlotterie Berlin.

Die Arbeitsgruppe hatte sich drei Aufgaben gestellt – die vorliegende Publikation, die drei Stelen an der Gedenkstätte für die Toten am Endes des Zweiten Weltkrieges und die Einrichtung einer Datenbank mit den Namen und Angaben zu Patienten, die in Wuhlgarten waren.

Unser Ziel ist es, einerseits den Menschen, die Opfer der Vernichtung wurden, soweit wie möglich ihren Namen und damit Geschichte und Würde zurück zu geben. Und wir unterstützen Bestrebungen, die Geschichte der vier Berliner psychiatrischen Anstalten 1933 bis 1945 in ihren Zusammenhängen und jeweiligen Besonderheiten zu erforschen und zu veröffentlichen.

Die für die Recherchen zu Wuhlgarten herangezogenen Akten und Unterlagen* befinden sich im Vivantes-Klinikum Hellersdorf, im Landesarchiv Berlin, im Bundesarchiv in der Finkensteinalle und in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin.

*(weitere Unterlagen sind in den ehemaligen Tötungsanstalten, insbesondere Brandenburg an der Havel und Bernburg/Saale; aber auch in Hadamar…; Pirna/Sonnenstein… und im Staatsarchiv Gorzow zugänglich)

Vorgeschichte des Projekts

Über die Geschichte der Anstalt Wuhlgarten, vor allem über die Zeit von 1933 bis 1945, war lange Jahre wenig zu erfahren gewesen. In den Jahren vor 1989 verwies die Direktion auf den Umstand, dass in den letzten Tagen vor dem Einmarsch der Roten Armee die Öfen im Kesselhaus tagelang mit Akten befeuert worden waren. Diese Aussagen stützten sich auf die Zeitzeugenberichte und auf amtliche Schreiben der Anstalt aus der Zeit nach 1945, in den ebenfalls auf die Vernichtung und Auslagerung von Akten hingewiesen wird.

Die Verantwortlichen in Wuhlgarten hatten am Ende des Krieges sicher allen Grund, belastendes Material zu vernichten. Dass nicht alle Unterlagen dem zum Opfer gefallen waren, belegen Forschungen in den Archiven, vor allem im Landesarchiv Berlin und im Bundesarchiv, aber auch Nachfragen in den Gedenkstätten der einstigen Tötungsanstalten. Die Öffnung der Mauer brachte weiteres »Beweismaterial« an die Öffentlichkeit. So lagerten zum Beispiel im Ministerium für Staatssicherheit Patientenakten auch aus der Anstalt Wuhlgarten. Sie stehen heute im Bundesarchiv zur Verfügung.

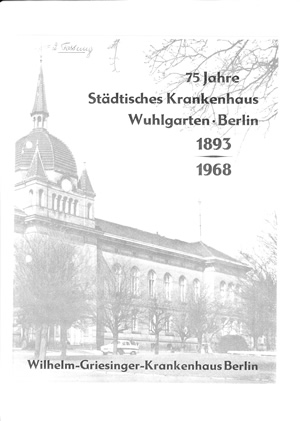

75 Jahre Städtisches Krankenhaus Wuhlgarten 1893 bis 1968

Anlässlich der 75-Jahrfeier der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt wurde das Städtische Krankenhaus Wuhlgarten, zu Ehren des bedeutenden und fortschrittlichen Arzt und Psychiater Wilhelm Griesinger (1817-1868) dessen Todestag sich 1968 zum 100. Mal jährte, in Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus umbenannt.

Anlässlich der 75-Jahrfeier der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt wurde das Städtische Krankenhaus Wuhlgarten, zu Ehren des bedeutenden und fortschrittlichen Arzt und Psychiater Wilhelm Griesinger (1817-1868) dessen Todestag sich 1968 zum 100. Mal jährte, in Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus umbenannt.

Zum 75-jährigen Jubiläum erschien auch eine Festschrift, in der zum ersten Mal die Geschichte der Anstalt von 1933 bis 1945 behandelt wurde.

Mit Hinweis auf die einschlägige damals zur Verfügung stehende Literatur und auf die Dokumente des »Euthanasie«-Prozesses 1968 in Frankfurt/a.M beziffert die Festschrift […] die Zahl der ermordeten Patienten insgesamt in Deutschland mit 70 000. Da von Wuhlgarten keine Zahlen und Berichte zur Verfügung standen, berichtet die Festschrift nur allgemein über die Verlegungspraxis auch in Wuhlgarten. Die zweite Phase der Krankenmorde, die sogenannte »dezentrale Euthanasie«, war in den meisten Anstalten damals noch nicht ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Folglich finden wir darüber nichts in der Broschüre; zumal die verbreitete Lesart, Wuhlgarten habe 1940 aufgehört eine Nervenanstalt zu sein, auch in diesem Heft zu finden ist. Dass dem nicht so war, wird in dieser Publikation noch ausgeführt.

Anlässlich der 75-Jahrfeier erhielt auch das »Massengrab« auf dem Wuhlehang eine würdige gärtnerische Gestaltung und eine Gedenktafel. Im Zusammenhang mit der Rekultivierung und denkmalpflegerischen Wiederherstellung des Wuhlehanges 1998, bekam das Sammelgrab sein heutiges Gesicht.

Forschungen vor dem Herbst 1989

Die Ärztliche Direktion des Wilhelm-Griesinger-Krankenhauses unternahm bereits Ende der 1980er-Jahre den ersten Anlauf, den Krankenmord auch in dieser Einrichtung untersuchen zu lassen. Anlass waren die Forschungsergebnisse der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Wittenau.

Der revolutionäre Herbst 1989 und das Ende der DDR öffneten dann für die Einrichtungen im Ostteil der Stadt die Archive und Ausstellungen im Westteil von Berlin. Die Nachforschungen konnten jetzt intensiviert werden.

100 Jahre Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus 1893 bis 1993

Zum 100-jährigen Jubiläum beauftragte die Direktion des Wilhelm-Griesinger-Krankenhauses die Journalistin Dr. Eva Mai mit den Forschungen zur Geschichte des Hauses und außerdem der Erstellung einer historischen Dokumentation zum »Euthanasie«-Geschehen in der einstigen Anstalt.

Die repräsentative Jubiläums-Festschrift geht auf die Zeit von 1933 bis 1945 nur kurz ein. Dr. Mai beziffert die bis 1992 recherchierten Patienten-Verlegungen aus Wuhlgarten in die Provinz auf 689. »Verlegung in die Provinz« bedeutete nach heutiger Erkenntnis den sicheren Tod, auch wenn in den Verlegungsdokumenten nur sogenannte Zwischenanstalten vermerkt sind.

Eine intensivere Beschäftigung mit dem dunklen Kapitel der Anstalt 1933 bis 1945 blieb trotzdem aus. Das Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus fusionierte 1997 … Auf Grund der Umstrukturierungen und der Neuordnung der Krankenhauslandschaft blieb wenig Zeit für historische Forschungen. … Mit ihren Recherchen trug sie [Frau Dr. Mai] allerdings einen wertvollen Grundstock von damals zugänglichen Fakten, Zeitzeugenberichten, historischen Darstellungen und Archivmaterialien zusammen. Diese Unterlagen standen als »Archiv Vivantes« dem jetzigen Projekt zur Verfügung.

Ein Gedenkstein 1998

1998 wurde an den Resten der »Todesgleise«, unweit des Klinikhauses 41 ein Gedenkstein mit einer Tafel »Im Gedenken an die Euthanasieopfer 1940-1941« errichtet. Die Jahre 1940 bis 1941 wurden gewählt, weil es die Zeit der offiziellen Aktion T4 war, in der die meisten Verlegungen in die Tötungsanlagen durchgeführt wurden. Außerdem konzentrierten sich die damaligen Recherchen besonders auf die Erforschung der Aktion T4 dieser Jahre.

Dr. Hans Gutzmann, Chefarzt der Geronto-Psychiatrischen Klinik, hielt zur Einweihung im September eine vielbeachtete Rede, in der er unter anderem ausführte: »Hier an der Südwestseite der Anstalt befand sich das Eisenbahntor, durch das in weitem Bogen der Gleisanschluss verlief … In den frühen Morgenstunden wurden die Züge zusammengestellt. Die Kranken fuhren dann, häufig massiv sediert in Begleitung des Transport-Pflegepersonals, das die sauber gebündelten Akten mit sich führte, in die Tötungsanstalten. 1940 gab es Wochen, in denen mehr als ein Transport pro Tag abgewickelt wurde.«

Dr. Hans Gutzmann, Chefarzt der Geronto-Psychiatrischen Klinik, hielt zur Einweihung im September eine vielbeachtete Rede, in der er unter anderem ausführte: »Hier an der Südwestseite der Anstalt befand sich das Eisenbahntor, durch das in weitem Bogen der Gleisanschluss verlief … In den frühen Morgenstunden wurden die Züge zusammengestellt. Die Kranken fuhren dann, häufig massiv sediert in Begleitung des Transport-Pflegepersonals, das die sauber gebündelten Akten mit sich führte, in die Tötungsanstalten. 1940 gab es Wochen, in denen mehr als ein Transport pro Tag abgewickelt wurde.«

The project »The history of the Institution Wuhlgarten 1933-1945«

Sponsor of the project is the Wuhlgarten – Hilfsverein für psychisch Kranke e.V. [Mental Health Charity].

Leading co-operation partner from the beginning was the Vivantes Clinic Centre Hellersdorf (as a body of the Vivantes network for Health GmbH in Berlin). The project is funded by the Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin [German Lottery Foundation].

The Work Group had three main tasks – the present publication, the three steles at the memorial site for the dead of the Second World War, and the establishment of a database containing the names and details of patients who were at Wuhlgarten.

Our goal is to give the people who fell victim to extermination their names, and with that their history and dignity. And we support the effort to explore and publish the history of Berlin's four psychiatric hospitals from 1933 to 1945 in their contexts and their specificities.

The records and documents* that were used for the Wuhlgarten research are located in the Vivantes Clinic Centre Hellersdorf, at the Archives of the Land Berlin, in the Federal Archives in the Finkensteinallee and the Central State Library Berlin.

*(further documentation are accessible in the former death camps, Brandenburg an der Havel and Bernburg; in Hadamar …; Pirnar/Sonnenstein … and at the State Archives Gorzow.)

Background to the project

For many years there was little to learn about the history of the Wuhlgarten Lunatic Asylum, especially over the period from 1933 to 1945. In the years before 1989 management referenced to the fact that in the last days before the arrival of the Red Army boilers had been fueled by documents for days… These statements were based on reports of contemporary witnesses and official letter from the period after 1945, which also indicate the destruction and removal of files.

Those responsible in Wuhlgarten had probably every reason to destroy incriminating evidence at the end of the war. The fact that not all documents were destroyed, documented research in the archives, especially in the Archives of the Land Berlin and the Federal Archives; and also in the memorials of the former death camps. The collapse of the Berlin Wall brought further »evidence« to the public. For example, there was also medical records from Wuhlgarten stored at the Ministry of State Security. Today those are available at the Federal Archives.

75 years Municipal Hospital Wuhlgarten 1893-1968

In celebration of its 75th anniversary, the former Wuhlgarten Lunatic Asylum was renamed Wilhelm Griesinger Hospital, in honor of the important and progressive physician and psychiatrist Wilhelm Griesinger (1817-1868) whose 100th anniversary of death was also in 1968.

A Festschrift was also published to its 75th anniversary, in which for the first time the history from 1933 to 1945 was addressed.

With regard to the relevant literature at the time available and the documents of the »euthanasia«-process in 1968 Frankfurt/a.M., the Festschrift estimates the number of murdered patients with 70 000 overall in Germany. Because there were no figures and reports available of Wuhlgarten the Festschrift reported only generally on the transfer practice in Wuhlgarten. The second phase of the eugenics, the so called ‘decentralized euthanasia’ most institutions were not yet aware of. Consequently, we find nothing about this in the brochure; especially, since the prevalent version that Wuhlgarten was no longer a psychiatric hospital in 1940, is also found in this booklet. That that was not the case will be explained in this publication.

On occasion of the 75th anniversary celebration, the »mass grave« on the Wuhlehang also received a dignified landscape design and plaque. In conjunction with the revegetation and restoration of the Wuhlehang in 1998, the common grave got its current appearance.

Research before the autumn of 1989

The director of Wilhelm Griesinger Hospital attempted already to investigate the murder of patients at the end of the 1980s. Reason for that were the research results of Karl Bonhoeffer Hospital in Wittenau.

The revolutionary autumn of 1989 and the end of the GDR [German Democratic Republic] then opened the archives and exhibitions in the western part of Berlin for facilities in the eastern part of the city. The investigation could be intensified now.

100 years Wilhelm Griesinger Hospital 1893-1993

For the 100th anniversary the directors of Wilhelm Griesinger Hospital commissioned the journalist Dr. Eva Mai with the research on the history of the house. … and also to author a historical documentation of the »euthanasia« events in the former asylum.

The Jubilee-Festschrift only briefly goes into the period from 1933 to 1945. In 1992, Dr. Mai estimates patient transfers from Wuhlgarten in the provinces at 689. »Transfer to the provinces« meant, according to current knowledge the certain death, even if the documents only mention so called intermediate stations.

A more intensive work of the dark chapter of the asylum from 1933 to 1945 yet failed to materialize. The Wilhelm Griesinger Hospital merged in 1997 … Due to the restructuring and reorganisation of the hospital landscape little time remained for historical research. … With her research though, she [Mrs. Dr. Mai] compiled a valuable foundation of then available facts, witness reports, historical accounts and archival materials. These documents were available to the current project as the »Archive Vivantes«.

A memorial stone 1998

In 1998, at the remains of the »death tracks« not far from the clinic building 41, …, a memorial stone with a plaque »In memory of victims of the euthanasia 1940-1941« was erected. The years 1940 to 1941 were chosen because it represents the time of the official Action T4, in which most transfers to the killing facilities were carried out.

Dr. Hans Gutzmann, principal consultant of Geronto-Psychiatric Hospital held a highly acclaimed speech for the dedication in September, in which he stated among other things: »Here, on the southwest side of the hospital was the railroad gate located, through which the railroad siding run in a wide arc … In the early morning hours, the trains were compiled. The patients then drove often heavily sedated, accompanied by the transport’s nursing personnel who carried neat bundled documents with them, to the killings facilities. There were weeks in 1940, where more than one transport was handled per day. «

zurück